- #勤怠管理システム

- #仕事効率化

- #コスト削減

働き方改革による残業時間の規制とは?企業が取り組むべき施策を解説

(最終更新日:2025.07.30)

働き方改革により残業時間の上限が原則月45時間・年360時間になりました。これを機に自社の残業時間、ひいては業務を見直したいと考えている人事・労務担当者も多いことでしょう。働き方改革への適切な対応は、ワークライフバランスの改善や従業員の生産性向上など、多くのメリットをもたらします。しかし、単に残業時間を減らせば良いというわけではなく、残業時間の上限規制がもたらすデメリットも考慮したうえで対応する必要があります。本記事では残業時間の上限規制の概要や、メリット・デメリット、企業が取るべき施策などを解説します。勤怠管理に有効なツールも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

ナテックでは勤怠管理システム「FUN勤怠」を開発しています。ICカードをかざすだけの簡単な打刻とデータの自動集計で、勤怠管理をもっとラクに、スムーズに改善します。勤怠管理についてのご相談はこちらからお問い合わせください。

働き方改革による残業時間の上限規制とは

働き方改革の一環として、2019年4月1日より施行された「働き方改革関連法」では労働基準法含む8つの法律が改正されました。改正のポイントの一つが「残業時間の上限規制」です。働き方改革により具体的にどのような残業時間規制が設けられているのかを解説します。

残業時間の上限は月45時間・年360時間に

働き方改革関連法改正前は、法律上残業時間の上限はありませんでした。改正後は、残業時間の上限が原則月45時間・年360時間に定められました。上限規制の施行日は2019年4月1日ですが、中小企業に対しては1年間の猶予期間が設けられ、2020年4月1日から適用されています。また以下の事業・業務については5年間の猶予期間が設けられ、2024年4月1日からの適用となりました。

- 建設事業

- 自動⾞運転の業務

- 医師

- ⿅児島県及び沖縄県における砂糖製造業

ただし、新技術・新商品等の研究開発業務については、上限規制の適用から除外されています。

臨時的な特別の事情がある場合(36協定の特別条項)も上限あり

働き方改革により、残業時間の上限は原則月45時間・年360時間となりました。さらに臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項付きの36協定※)であっても、以下を超えることはできません。

- 年720時間以内

- 複数月平均80時間以内(休日労働を含む)

- 月100時間未満(休日労働を含む)

そのほか、原則として設定されている「月45時間」を超えることができるのは、年間6か月までになります。

※特別条項付きの36協定:月45時間・年360時間を上限とする「36協定」の範囲を超える時間外労働を命じる際に必要な協定

上限規制を違反すれば罰則の対象になる

働き方改革による残業時間の上限規制を違反した場合、6か⽉以下の懲役または30万円以下の罰⾦が科される場合があります。さらに違反の程度によっては、厚生労働省により、企業名が公表されるリスクもあります。企業名が公表されてしまうと、取引先や従業員との関係、採用活動など、さまざまな面に悪影響が及びかねないため、企業には上限規制の遵守が求められます。

働き方改革の残業上限規制がもたらすメリット

働き方改革により設けられた残業時間の上限規制がもたらすメリットを3つ解説します。

ワークライフバランスが改善される

残業時間が抑制されることで、従業員はプライベートの時間をより確保できるようになります。ワークライフバランスを改善し、従業員の私生活が充実することで、離職率の低下や、採用活動への好影響に期待できるでしょう。

生産性が向上する

残業時間の上限が定められることで、従業員は限られた時間の中で業務を遂行する意識が高まります。具体的には「どうすればより効率的に業務を進められるのか」を考えるようになり、業務の生産性が向上します。企業側としては従業員の業務生産性が上がることで、人件費および光熱費の削減効果も期待できるでしょう。

労働者の心身の健康維持につながる

長時間労働は脳や心臓疾患、精神疾患などの健康障害を引き起こすリスクを増やします。具体的には、発症前1か月の労働時間がおおむね100時間または発症前2〜6か⽉平均で月80時間を超える場合、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強い(※1)とされています。働き方改革の残業時間の上限規制により長時間労働が是正されれば、こうした健康上のリスクを低下させる効果が期待できます。また、プライベートの時間がより取れるようになり、精神的にも余裕が生まれやすくなるでしょう。

(※1)出典:時間外労働の上限規制わかりやすい解説|厚生労働省

働き方改革の残業上限規制がもたらすデメリット

働き方改革の残業時間規制には、デメリットもあります。残業時間規制がもたらすデメリットを3つ解説します。

管理職の負担が増す可能性がある

残業時間の上限規制の適用外となる管理職の業務負担が増す可能性があります。たとえば、管理職ではない従業員が残業時間の上限規制によりその日の業務を終えられない場合、管理職がその業務を巻き取らなければならない事態が発生します。部下が退社した後に遅くまで残業する状況が常態化すれば、管理職の精神的な負荷増大も懸念されるでしょう。このように管理職に限ってみると、働き方改革以前よりも、心身ともに負荷が増すリスクがあると言えます。

隠れ残業(サービス残業)が発生するリスクがある

残業時間の上限内で業務を終えられなかった場合、従業員の中には仕事を家に持ち帰ったり、昼休みや休日に仕事をしたりする隠れ残業(サービス残業)を行う人が出てくることも考えられます。サービス残業は労働基準法に違反する行為です。たとえ残業時間の上限が設けられていたとしても、業務量の調整が上手くいかなければ、そのしわ寄せがサービス残業という形で現れるリスクについては留意しておきましょう。

残業代減少により従業員の給料が減る

残業時間の上限規制により残業時間が減ると、それに伴って残業代が減り、従業員の手取りが少なくなる可能性があります。以前は残業で対応していた業務を所定労働時間内に終わらせたにも関わらず給料が変わらない、もしくは、残業時間の減少により少なくなると、従業員のモチベーションの低下につながるリスクが高まります。そのため、成果を給料に反映させる、業務量を調整する、基本給を引き上げるなど、従業員のモチベーションの維持・向上を図る工夫が求められます。

働き方改革の残業時間規制に企業が取るべき施策

働き方改革の残業時間規制に対して、企業はどのような施策を取るべきなのでしょうか。ここでは残業時間の上限規制に有効な施策を4つ解説します。

残業時間の現状を把握・分析する

まずは、残業時間の現状を定量的に把握する必要があります。部署別・従業員別・時期別など、複数のカテゴリーで残業時間を整理しましょう。カテゴリー別に残業時間を把握する理由は、残業の発生要因は多岐に渡る可能性があり、要因に応じた細かな対応が必要になるためです。たとえば「部門全体で残業時間が多いケース」と「部門内の特定の人物の残業時間が多いケース」とでは、有効な対応は異なるはずです。残業時間の現状を把握したうえで、仮に残業が多い場合は、業務の効率化や人員配置など、どの対策が有効かを分析しましょう。

従業員の労働時間を把握するならナテックの「FUN勤怠」がおすすめです。ICカードを専用機器にタッチすることで簡単に出退勤を管理できます。出退勤や残業時間の記録が正確かつリアルタイムで管理されるため、現状の把握や改善に役立ちます。

人事評価制度の適正化を行う

先述したとおり、業務効率化を図って残業時間を減らしたにも関わらず給料が変わらない、むしろ残業が減った分だけ手取りが減ってしまえば従業員の働くモチベーションは低下してしまいます。そのため、生産性の高い従業員や成果を出した従業員を適切に評価する仕組みの導入は必須です。まずは人事評価制度を見直し、必要に応じて業務効率化を評価する項目を設けましょう。

従業員のニーズに合わせた柔軟な働き方を取り入れる

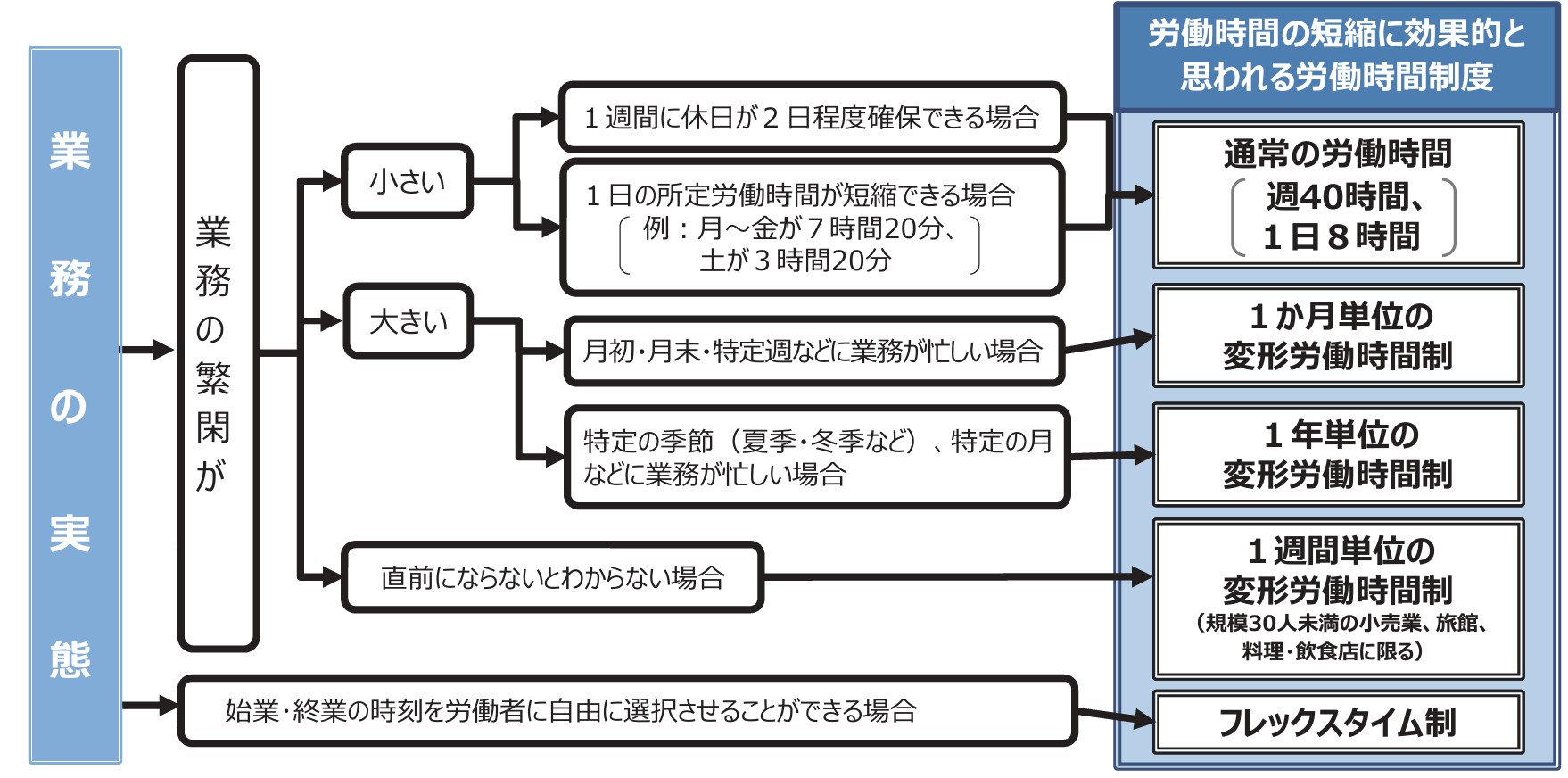

残業時間の上限規制を守りつつ、従業員の働き方に合った労働時間制度の導入も検討します。以下の厚生労働省のフローチャートも参考に、業務の繁閑の大小や始業・終業時刻の融通性を踏まえて、今一度労働時間制度を見直してみましょう。

引用:時間外労働の上限規制 お悩み解決 ハンドブック|厚生労働省

なお、上記フローチャートで紹介されている労働時間制度の概要は以下のとおりです。

- 通常の労働時間制度:労働時間を1日8時間以内・1週間40時間以内とする制度

- 変形労働時間制:業務の繁閑や特殊性に応じて労働時間の配分を行う制度。調整する期間に応じて1か月単位・1年単位・1週間単位がある。

- フレックスタイム制:3か⽉以内の⼀定期間の総労働時間を定め、その時間内で労働者が始業・終業の時刻を選んで働く制度

より自社の実情に合った労働時間制度に変更することで、従業員は残業時間を抑えた働き方を実現でき、ワークライフバランスの充実を図れるようになるでしょう。

業務を効率化させるツールを導入する

残業時間を減らすためには業務の効率化が必要です。現在の業務内容や業務プロセスを見直し、必要に応じて効率化をサポートするツールの導入を検討しましょう。たとえば、勤怠管理システムを導入すれば残業時間の自動集計が可能になります。また、チャットツールを活用して社内の情報共有スピードを上げることもできるでしょう。自社の業務内容に合ったツールを取り入れることで、残業時間の削減だけでなく、日々の業務負担の軽減や生産性の向上も期待できるでしょう。

勤怠管理システムのメリットについては、こちらの記事でも紹介しています。

「▼関連記事:勤怠管理システムとは?導入のメリットから選び方のポイントまで」

働き方改革の残業時間管理には勤怠管理システムの利用がおすすめ

残業を減らすための第一歩として重要なのは、従業員の勤務実態を適切に把握することです。しかし、その仕組みを導入するには「大きな作業負荷やコストがかかるのでは?」と心配になるかもしれません。ナテックの「FUN勤怠」「PitTouch Pro3®」は以下のような特長を持ち、作業の手間を増やすことなく低コストで勤怠管理をすることができます。

カードをかざすだけの簡単打刻

「FUN勤怠」は「PitTouch Pro3®」と接続して使用することで、ICカードをかざすだけで簡単に打刻できます。打刻は毎日するものであるため、従業員の負担を増やすことなくスムーズに行えることが大切です。

集計・管理の負担を大幅に削減

打刻データを自動で集計し、労働状況をひと目でわかるように"見える化"します。手作業での集計や管理をなくし、人的ミスや作業工数の大幅削減にも役立ちます。

法改正にしっかり対応

働き方改革での改正労基法に対応済みです。社内の担当者が法令改正に一から対応する必要がなく、正しいルールで勤怠状況を管理できます。

低コストで導入できる買い切りのパッケージソフト

PCにインストールするオンプレミス型の「FUN勤怠」は買い切りのソフトウェアのため、ランニングコストが不要でリーズナブルにご利用できます。

ナテックの勤怠管理システム「FUN勤怠」は、だれでも使いやすいインターフェースで勤怠管理の業務負担を軽減し、貴社の働き方改革推進をサポートします。勤怠管理システムについてご相談のある方は、お気軽に以下のフォームからお申込みください。

失敗しない勤怠管理システムの選び方については、こちらの記事もご覧ください。

「▼関連記事:失敗しない勤怠管理システムの選び方、種類や機能を解説」

まとめ

働き方改革によって残業時間の上限は原則月45時間・年360時間と定められました。残業時間の上限規制に対して企業はさまざまな対応を求められますが、業務効率化においてはツールの導入などが有効な手段であると言えるでしょう。

本記事で解説したとおり、働き方改革はワークライフバランスの改善や生産性の向上などに寄与する制度改革であり、企業にとってはある意味成長のチャンスと捉えられます。ぜひ働き方改革をポジティブに捉え、まずは残業時間の現状把握から着手してみてはいかがでしょうか。